Лифт — отличная штука.

Есть масса поводов восхищаться лифтами.

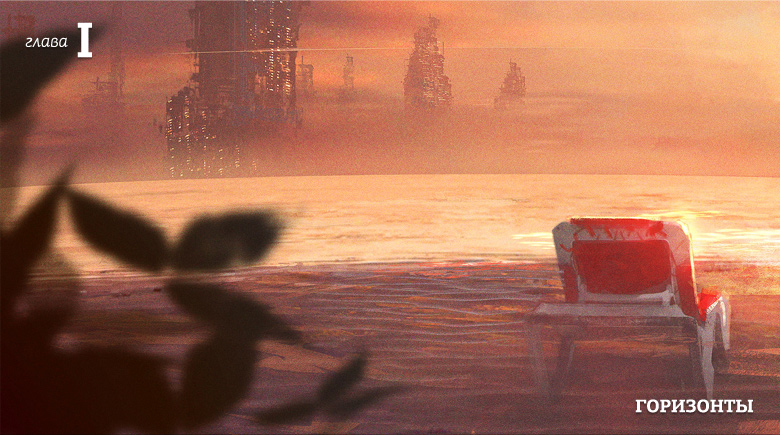

Путешествуя по горизонтали, всегда знаешь, куда попадешь. Перемещаясь по вертикали, можешь оказаться где угодно. Направлений вроде всего два — вверх и вниз, но ты никогда не знаешь, что увидишь, когда створки лифта раскроются. Бескрайние офисные опенспейсы — зоопарк с клерками, идиллическая пастораль с беззаботными пастушками, саранчовые фермы, ангар с одиноким дряхлым Нотр-Дамом, смрадные трущобы, в которых на одного человека приходится сто квадратных сантиметров жилья, бассейн на берегу Средиземного моря, или просто сплетение тесных сервисных коридоров. Одни уровни доступны для всех, на других лифты не открывают своих дверей случайным пассажирам, а о третьих не знает никто, кроме тех, кто проектировал башни.

Башни достаточно высоки, чтобы проткнуть облака, а корни, которыми они уходят в землю, еще длиннее. Христиане убеждают, что в башне, которая построена на месте Ватикана, есть лифты, курсирующие в Преисподнюю и обратно, а есть такие, что возят праведников прямо в рай.

Я тут прижал одного проповедничка, спросил, зачем в такой безнадежной ситуации они продолжают оболванивать людей. Впаривать бессмертие души в нынешние времена — дело обреченное. Душой же давно никто не пользуется! Христианский рай, должно быть, такая же унылая дыра, как Собор Парижской Богоматери: народу никого, и повсюду слой пыли с палец толщиной.

Тот затрепыхался, запищал что-то про образы для масс-маркета — мол, надо говорить с паствой на ее языке. Надо было сломать этому трюкачу пальцы, чтобы ему креститься не так ловко было.

На двухкилометровую высоту скоростные лифты взлетают за минуту-другую. Для большинства этого времени как раз хватает, чтобы посмотреть рекламный ролик, поправить прическу или убедиться, что между зубов ничего не застряло. Большинство не обращает внимания ни на интерьер, ни на размер кабины. Большинство даже не отдает себе отчета в том, что лифт куда-то движется, хотя ускорение сдавливает и кишки, и извилины.

Согласно законам физики, оно должно было бы спрессовывать и время — хоть чуть-чуть. Но вместо этого каждый миг, который я провожу в кабине лифта, разбухает, распухает…

Я смотрю на часы в третий раз. Эта чертова минута никак не желает заканчиваться! Я ненавижу людей, которые восхищаются лифтами, и ненавижу людей, которые способны, как ни в чем ни бывало, разглядывать в кабинах свое отражение. Я ненавижу лифты и того, кто их изобрел. Что за дьявольская идея — подвесить над бездной тесный ящик, запихнуть туда живого человека и предоставить ящику решать, сколько держать человека взаперти и когда выпускать его на свободу?!

Двери все никак не откроются; хуже того, кабина даже не собирается замедляться. Так высоко я, пожалуй, еще не забирался ни в одной башне.

Но на высоту я плевать хотел, с высотой у меня нет никаких проблем. Я готов стоять на одной ноге на вершине Эвереста, только бы меня выпустили из этого проклятого гроба.

Не надо об этом думать, иначе воздух кончится! Как я опять соскользнул в эти клейкие мысли? Я ведь так славно размышлял о заброшенном Нотр-Даме, об изумрудных тосканских холмах ранним летом… Закрыть глаза, вообразить себя среди высокой травы… Я стою в ней по пояс… Все по книжным рекомендациям… Вдох… Выдох… Сейчас успокоюсь… Сейчас…

Да откуда мне знать, каково это — стоять по пояс в долбаной траве?! Я никогда не видел ее ближе, чем с десятка шагов, и войти в нее точно бы не получилось…

Зачем я согласился забраться так высоко? Зачем принял приглашение?

Да можно ли считать, что меня пригласили? Вот живешь ты тараканьей фронтовой жизнью: бегаешь по траншеям щелей в полах и стенах, любой шум относишь на свой счет и замираешь, готовый быть раздавленным. Но однажды выбираешься на свет и попадаешься, однако вместо того, чтобы хрустнуть и сгинуть, вдруг, крепко зажатый пальцами, взлетаешь куда-то вверх, где тебя собираются разглядывать; разве это приглашение?

Кабина все продолжает подниматься. Экран во всю стену показывает рекламу: размалеванная девка глотает таблетку счастья. Остальные стены — бежевые, мягкие, сделаны так, чтобы не нервировать пассажиров и чтобы не дать им расколотить себе башку в приступе паники; однозначно, восхищаться лифтами есть масса поводов!

Шипит вентиляция. Я чувствую, что взмок. На бежевый пружинящий пол падают капли. Горло не пропускает воздух, словно его сдавливает могучая механическая пятерня. Девка смотрит мне в глаза и улыбается. Остается тоненькое отверстие, через которое я еле втягиваю в себя достаточно кислорода, чтобы не потерять сознание. Бежевые стены медленно, почти незаметно сжимаются вокруг меня, норовя задавить.

Выпустите!

Ладонью я зажимаю девке ее улыбающийся красный рот. Ей, кажется, это даже нравится. Потом изображение пропадает и экран превращается в зеркало. Я гляжу на свое отражение. Улыбаюсь.

Разворачиваюсь, чтобы залепить кулаком по дверям.

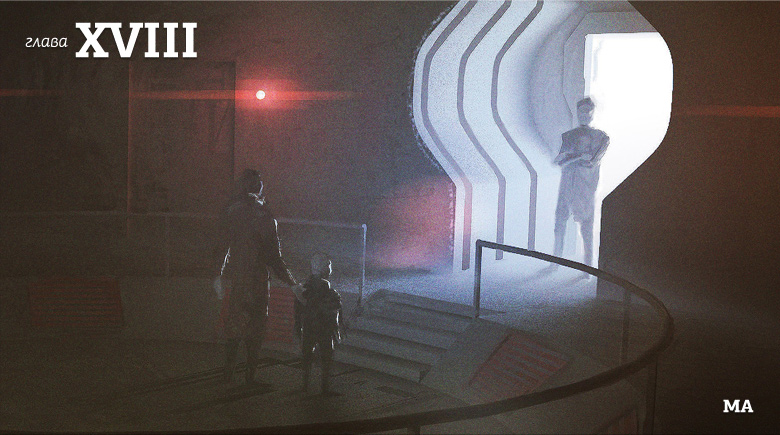

И тут лифт останавливается.

Створки раздвигаются.

Стальные пальцы, пережавшие мне трахею, нехотя ослабляют хватку.

Я вываливаюсь из кабины в лобби. Пол выложен якобы камнем, стены отделаны якобы деревом. Освещение вечернее, за простой стойкой — загорелый благожелательный консьерж в свободной одежде. Никаких надписей, никакой охраны; те, кто имеет сюда доступ, знают, куда попали, и понимают, какую цену им придется заплатить за любой эксцесс.

Я собираюсь представиться, но консьерж дружелюбно отмахивается.

— Проходите-проходите! За моей стойкой — второй лифт.

— Еще один?!

— Он поднимет вас прямо на крышу, буквально пара секунд!

На крышу?

Никогда раньше не бывал на крышах. Жизнь проходит в боксах, как и должно. Иногда оказываешься снаружи — гонишься за кем-нибудь, случается всякое. Хорошего там мало, и делать там обычному человеку нечего. Но крыши — другое дело.

Я как попало нацепляю на свою потную физиономию учтивую улыбку и, собравшись, шагаю к потайному лифту.

Никаких экранов, никакого управления. Набираю воздуха, ныряю внутрь. Пол — паркет из русского дерева, раритет. Забыв на секунду о своем страхе, я приседаю и ощупываю его. Это не композит, точно… Солидно.

Именно таким идиотом на корточках — промежуточная стадия известного рисунка на тему превращения обезьяны в человека — меня и застает она, когда двери вдруг распахиваются. Будто и не удивлена тем, в какой позе я езжу на лифтах. Воспитание.

— Я…

— Я знаю, кто вы. Мой муж немного задерживается, попросил меня вас развлечь. Считайте меня его авангардом. Я — Эллен.

— Пользуясь случаем… — не поднимаясь с колен, я улыбаюсь и целую ее руку.

— Кажется, вам немного жарко, — она забирает у меня свои пальцы.

Ее голос прохладен и ровен, а глаза скрыты за огромными круглыми стеклами темных очков. Широкие поля элегантной шляпы — коричневые и бежевые полосы концентрически чередуются — опускают на лицо вуаль тени. Мне видны только губы — вишневая помада — и композитно-идеальные зубы, ровные и кокаиново-белые. Может быть, это обещание улыбки. А может, ей просто хочется одним полудвижением своих губ заставить мужчину строить щекочущие гипотезы. Просто так, для упражнения.

— Мне немного тесно, — признаюсь я.

— Так пойдемте, я покажу вам наш дом.

Я встаю и оказываюсь с ней одного роста, но мне кажется, что из-за своих стекол она продолжает смотреть на меня свысока. Она предлагает называть себя Эллен, но это все игры в демократию. Госпожа Шрейер, вот как мне следует к ней обращаться, учитывая, кто такой я и чьей супругой является она.

Понятия не имею, зачем я понадобился ее мужу, и уж совсем не могу представить себе, к чему ему впускать меня в свой дом. Я бы на его месте побрезговал.

Из светлой прихожей — створка лифтовой кабины притворяется обычной входной дверью — я попадаю в вереницу просторных комнат. Эллен идет чуть впереди, указывая дорогу, не оборачиваясь ко мне. И прекрасно — потому что я пялюсь по сторонам, как деревенщина. Я бываю во всяких домах — моя служба, как некогда служба старухи с косой, не позволяет делать различий между бедными и богатыми. Но таких интерьеров мне не доводилось видеть нигде.

На господина Шрейера и его супругу приходится больше жилой площади, чем на обитателей нескольких кварталов десятком-другим ярусов ниже.

И не надо ползать на коленях, чтобы убедиться: все в доме — натуральное. Конечно, неплотно пригнанные и вытертые мореные доски пола, ленивые латунные вентиляторы под потолком, азиатская темно-коричневая мебель и отполированные пальцами дверные ручки — все это стилизация. Начинка у дома — сверхсовременная, но скрыта она за самой настоящей латунью и самой настоящей древесиной. С моей точки зрения — непрактично и неоправданно дорого; композит стоит в десятки раз меньше, и он-то вечен.

Тенистые комнаты, через которые неспешно шагает их хозяйка, пусты. Прислуги нет; иной раз проявится из тени человеческий силуэт, но окажется скульптурой — то из покрытой белесым налетом патины зеленой бронзы, то из лакированного черного дерева. Доносится откуда-то тихая старинная музыка, и на ее волнах госпожа Шрейер гипнотизирующе покачивается, проплывая через свои бескрайние владения.

Платье на ней — простой прямоугольник из ткани кофейного цвета. Его плечи нарочито велики, ворот — слишком груб: просто круглая дыра. Обнажая сверху только шею — долгую, аристократическую — оно, увы, непроницаемо на всем ее стане, но вдруг заканчивается сразу на бедрах прямой, будто начерченной, линией. И за этой линией — тоже тень. Красота любит тень, в тенях рождается соблазн.

Поворот, арка — и вдруг потолок пропадает.

Надо мной разверзается небо. Я застываю на пороге.

Черт! Я знал, что это произойдет, но все же не был к такому готов.

Она оборачивается, улыбается мне снисходительно.

— Неужели вам не случалось бывать на крышах?

Плебей, имеет в виду она.

— По работе мне гораздо чаще приходится торчать в трущобах, Эллен. Вам не случалось бывать в трущобах?

— Ах да… Ваша работа… Эрих говорит, вы убиваете людей?

Спросив, она словно и не ждет ответа — отворачивается и движется дальше, увлекая меня за собой. И я не отвечаю. Наконец переварив небо, я отдираю себя от дверного косяка — и понимаю, куда привез меня лифт.

В подлинный рай. Не в засахаренный христианский эрзац, а в мой персональный парадиз, которого я никогда не видел, но о котором, оказывается, всю жизнь мечтал.

Вокруг меня нет стен! Ни единой. Я стою на пороге большого бунгало, занимающего середину обширной песчаной поляны в сердце одичавшего тропического сада; в разные стороны отсюда проложены настилы дорожек, и ни у одной из них не видно конца. Фруктовые деревья и пальмы, неизвестные мне кусты с огромными сочными листьями, мягкая зеленая трава — вся растительность тут, хоть она и ярка по-пластиковому, несомненно, настоящая.

Я впервые черт знает за сколько времени чувствую, что мне дышится легко. Словно всю мою жизнь у меня на груди просидела какая-то грязная толстуха, придавливая ребра и отравляя мне дыхание, а теперь я ее свалил и наконец почувствовал свободу. Давно я такого не чувствовал. Может, и никогда.

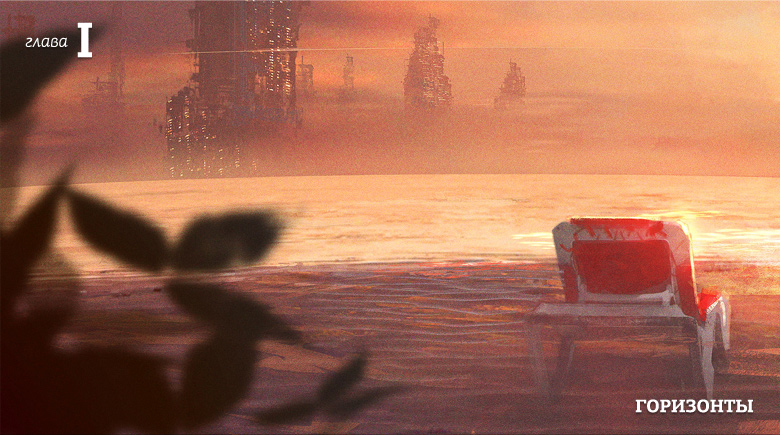

Следуя по дощатому настилу за бронзовой надменной госпожой Шрейер, я открываю для себя место, которое должно было бы быть моим домом. Тропический остров — так выглядит резиденция ее мужа. Искусственный — но об этом можно догадаться лишь по его геометрической идеальности. Это выверенный круг, метров пятьсот в сечении. Ровная кайма пляжа окольцовывает его.

Когда госпожа Шрейер выводит меня на пляж, моя выдержка наконец меня предает. Я нагибаюсь, зачерпываю горсть мельчайшего, нежного белого песка. Можно было бы подумать, что мы на атолле, затерянном где-нибудь в океанском безбрежии, если бы вместо пенистой водной кромки пляж не заканчивался прозрачной стеной. За ней — обрыв, а дальше, в десятке метров внизу — облака. Почти незаметная уже с нескольких шагов, стена поднимается вверх и превращается в огромный купол, накрывающий крышу целиком. Купол поделен на сектора, каждый из которых может сдвигаться, обнажая остров для солнца.

С одного края между пляжем и стеклянной стеной плещется синяя вода: небольшой бассейн старается быть для госпожи Шрейер куском океана. Прямо перед ним на песке стоят два шезлонга.

Она устраивается на одном из них.

— Обратите внимание, — говорит госпожа Шрейер. — Тучи всегда остаются внизу, поэтому у нас тут очень хорошо загорать.

Сам-то я видел солнце не раз, но знаю массу людей с нижних ярусов, которые в отсутствие настоящего солнца научились обходиться нарисованным, и не меньше таких, которые как о чуде мечтали бы жить под его лучами. Но, видимо, когда долго соседствуешь с чудом, начинаешь от него скучать и пытаешься выдумать ему какое-то практическое применение. Что, солнце? Ах да, от него такой естественный загар…

Второй шезлонг явно принадлежит ее мужу; так и вижу, как они, небожители, вечерами созерцают с этого Олимпа мир, который считают своим.

Я опускаюсь в нескольких шагах от нее — сажусь прямо на песок — и вглядываюсь вдаль.

— Как вам у нас нравится? — покровительственно улыбается она.

Вокруг, сколько хватает глаз, расстилается клубящееся облачное море — а над ним парят сотни, тысячи летучих островов. Это крыши других башен, обиталища богатейших и могущественнейших — потому что в мире, свинченном из миллионов замкнутых пространств, составленном из ящиков, нет ничего дороже пространства открытого. Большинство крыш превращены в сады и лесные рощи. Видимо, проживая на небесах, их обитатели все же скучают по земле.

А там, где последние видимые летающие острова тают в дымке, мироздание схватывает кольцо горизонта. Я впервые вижу ту ничтожно тонкую линию, которая отделяет землю от неба. Когда выбираешься наружу на нижних или средних уровнях, перспектива всегда загромождена, и все, что видно между стволами башен — это другие башни, а если случится просвет и между ними, в нем уж точно не высмотреть ничего, кроме башен еще более далеких.

Вживую горизонт не слишком отличается от того, что нам показывают на настенных экранах. Конечно, внутри ты всегда знаешь, что перед тобой просто картинка или проекция, что настоящий горизонт — слишком ценный ресурс, что оригинал достается лишь тем, кто способен за него платить, а остальным хватит и копии… Но ведь подлинник Гойи или Пикассо стараются заполучить единицы, а миллионам достаточно иметь репродукцию, миллиарды вообще не испытывают ни малейшей потребности ни в том, ни в другом, и сотни миллиардов даже не слышали таких имен.

Я зачерпываю горсть мелкого белого песка. Он такой нежный, что мне хочется приложиться к нему губами.

— Вы не отвечаете на мои вопросы, — делает мне замечание она.

— Простите. Что вы спрашивали?

Пока она прячется за стрекозиными окулярами своих очков, нет никакой возможности определить, действительно ли ей интересно мое мнение, или она просто исполнительно развлекает меня, как распорядился ее муж.

Ее загорелые голени, оплетенные золотыми ремешками высоких сандалий, сияют отраженным сиянием солнца. Лак на ногтях — цвета слоновой кости. Пальцы грациозны, как побеги ивы.

— Как вам у нас?

У меня готов ответ.

Я тоже должен был бы родиться беспечным лоботрясом в этом райском саду, принимать солнечные лучи, как должное, не видеть стен, никогда не знать этого мерзкого, липкого страха, жить на воле, дышать полной грудью! А вместо этого… Я совершил одну-единственную ошибку — вылез не из той матери, и теперь всю свою бесконечную жизнь должен за нее расплачиваться!

Я молчу. Я улыбаюсь. Я умею улыбаться. У меня были хорошие учителя.

— У вас тут похоже на огромные песочные часы, — я широко улыбаюсь госпоже Шрейер, просеивая белые крупинки и жмурясь на солнце, которое висит в зените, точно над стеклянным куполом.

— Вижу, для вас время все еще течет, — она, наверное, глядит на струящийся меж моих пальцев песок. — Для нас-то оно давно остановилось.

— О! Даже время бессильно перед богами.

— Но ведь это вы называете себя Бессмертными. Я-то как раз простой человек, из плоти и крови, — не слыша издевки, возражает она.

— Однако шансов умереть у меня куда больше, чем у вас, — замечаю я.

— Но вы же сами выбрали эту работу!

— Ошибаетесь, — улыбаюсь я. — Можно сказать, что работа выбрала меня.

— Значит, убивать — ваше призвание?

— Я никого не убиваю.

— А я слышала обратное.

— Они делают свой выбор сами. Я всегда следую правилам. Технически, я, конечно…

— Как скучно.

— Скучно?

— Я думала, вы убийца, а вы бюрократ.

Мне хочется сорвать с нее шляпу и намотать ее волосы на кулак.

— А вот сейчас вы смотрите на меня как убийца. Вы уверены, что всегда следуете правилам?

Она сгибает одну ногу в колене, тень захватывает больше места, воронка расширяется, теперь я на самом ее краю, сердце тянет, в груди вакуум, вот-вот ребра начнут проламываться внутрь… Как эта избалованная дрянь проделывает такое со мной?

— Правила снимают ответственность, — взвешенно произношу я.

— Боитесь ответственности? — она вздергивает бровь. — Неужели вам все же жаль всех этих бедолаг, которых вы…

— Послушайте, — говорю я. — Вам, наверное, никогда не приходило в голову, что в таких условиях, как вы, живет не все человечество? Вам, может быть, неизвестно, что пять квадратных метров на душу населения — норма даже на приличных уровнях? А вы помните, сколько стоит литр воды сверх нормы? А почем киловатт? Простые люди из плоти и крови ответят на этот вопрос, не задумываясь ни на секунду. И они знают, почему вода, энергия и пространство столько стоят. Из-за этих ваших бедолаг, которые, не присматривай мы за ними, окончательно обрушат и экономику, и башни. Включая и вашу башню из слоновой кости.

— Вы очень красноречивы для головореза, хотя я узнаю в вашем пламенном выступлении целые пассажи из выступлений моего мужа. Надеюсь, вы не забыли, что ваше будущее в его руках? — холодно интересуется она.

— С моей работой привыкаешь больше ценить настоящее.

— Ну да… Когда ежедневно воруешь будущее у других… Пресыщаешься им, видимо?

Я поднимаюсь со своего места. Сука господина Шрейера словно достала из-за пазухи набор игл и втыкает их в меня одну за другой, стараясь угадать все мои болевые точки. И я не собираюсь с мученической гримаской терпеть ее блядскую акупунктуру.

— Что вы улыбаетесь? — ее голос звенит.

— Думаю, мне пора. Передайте господину Шрейеру, что…

— Вам опять жарко? Или тесно? А вы представьте себя на месте этих людей. Ведь вы караете их только за то…

— Я не могу оказаться на их месте!

— Ах да, этот ваш монашеский обет…

— Дело не в нем! Просто я понимаю, какую цену платим мы все просто из-за того, что кто-то не может сдержать себя! Я сам плачу эту цену! Я, а не вы!

— Не врите себе! Вы просто не можете понять этих людей, потому что вы — кастрат!

— Что?!

— Вам не нужны женщины! Вы заменяете их своими таблетками! Вы ничего не можете!

— Какого черта?! Все, с меня хватит! Честь имею…

— Вы ведь такой же, как он! Идейный импотент! Смейтесь, смейтесь! Вы знаете, что я говорю правду!

— Тебе нужно, чтобы я…

— Вы… Что?! Отпустите…

— Ты хочешь, чтобы…

— Отпусти! Тут везде наблюдение… Я… Не смей!

— Эллен! — рокочет в глубине сада вельветовый баритон. — Дорогая, где вы?

— Мы на пляже! — она не сразу успевает стряхнуть со своего голоса хрипотцу, и ей приходится через миг переговаривать все заново. — Мы тут, Эрих, на пляже!

Госпожа Шрейер оправляет смятое кофейное платье, и за секунду до того, как ее муж появляется из зарослей, успевает дать мне пощечину — злую, настоящую. Теперь я ее заложник, говорю я себе в тупом безразличии. Чего мне ждать от этой суки? Отчего она так вдруг на меня взъярилась? Что вообще только что между нами произошло? Я так и не увидел ее глаз, хотя шляпа лежит, сброшенная, на песке. Медовые волосы на плече…

— А… Вот вы где!

Он выглядит именно так, как его проекции в новостях. Безупречно. Совершенно. Со времен римских патрициев такая красота и такое благородство черт возвращались на грешную землю только единожды — в Голливуд пятидесятых годов двадцатого века, чтобы потом снова исчезнуть на долгие столетия. И вот — новое их пришествие. И последнее, потому что Эрих Шрейер не умрет никогда.

— Эллен… Ты даже не предложила нашему гостю коктейли?

Я смотрю мимо нее — на песок: вокруг шезлонгов он вспахан, как арена для боя быков.

— Господин сенатор… — я склоняю голову.

В его зеленых глазах — спокойная доброжелательность юберменша и сдержанное энтомологическое любопытство. Похоже, господин Шрейер не обратил внимания ни на отброшенную шляпу, ни на следы на песке. Наверное, он вообще редко глядит себе под ноги.

— Не надо этого… Обращайтесь ко мне по имени. Вы же у меня дома, а дома я — просто Эрих.

Теперь я киваю молча, не называя его никак.

— В конце концов, сенатор — это ведь просто одна из ролей, которые я играю, так? И не самая важная. Приходя домой, я выбираюсь из нее, как из делового костюма, и вешаю в прихожей. Мы все просто играем свои роли, и всем нам наши костюмы подчас натирают… Хе-хе…

— Простите, — не выдерживаю я. — Никак не могу вылезти из своего. Боюсь, это моя шкура.

— Это ничего. Шкуру всегда можно спустить, — Шрейер дружески подмигивает, подбирая брошенную шляпу. — Вы успели осмотреться в моих владениях?

— Нет… Мы тут разговорились с вашей супругой…

Госпожа Шрейер не смотрит на меня. Похоже, она еще не определилась, казнить ей меня или миловать. Глядеть в глаза тем, кого собираешься казнить — то еще удовольствие, вот она и перестраховывается.

— Ничем более ценным я и не владею, — смеется он, передавая ей полосатую шляпу. — Коктейли, Эллен. Мне — «За горизонт», а… вам?

— Текилу, — говорю я. — Нужно освежиться.

— О! Вечный напиток… Текилу, Эллен.

Она изображает покорный поклон.

Конечно, это знак особого внимания, как и то, что Шрейер попросил свою жену встретить меня. Внимания, которого я не заслужил — и не уверен, что могу заслужить. Я вообще противник жизни в кредит. Приобретаешь нечто, что тебе принадлежать не должно, а расплачиваешься тем, что больше не принадлежишь сам себе. Идиотская концепция.

— О чем задумались? — тормошит он меня.

— Пытаюсь понять, зачем вы меня вызвали.

— Вызвал! Послушай, Эллен, а? Я вас пригласил. Пригласил познакомиться.

— Зачем?

— Из любопытства. Мне интересны такие люди, как вы.

— Таких людей, как я, сто двадцать миллиардов в одной Европе. Вы принимаете по одному в день? Я понимаю, что вы не ограничены во времени, и все же…

— Кажется, вы нервничаете. Устали? — господи, да он весь сплошь забота и участие. — Слишком долго к нам добирались?

Это он говорит про лифты. Читал мой личный файл. Тратил время.

— Сейчас пройдет, — я опрокидываю дабл-шот текилы.

Кислый желтый огонь, расплавленный янтарь, наждаком по глотке. Чудесно. Вкус странный. Не похоже на синтетику. Не похоже вообще ни на что из известного мне, и это настораживает. Я-то считал себя знатоком.

— Что это? «Ла Тортуга»? — пытаюсь угадать я.

— Нет, что вы, — он ухмыляется.

Протягивает мне кусок лимона. Любезничает. Лимон стоит дороже текилы. Я качаю головой. Для тех, кто не любит огонь и наждак, есть коктейль «За горизонт» и прочие сласти.

— Вы читали мой личный файл? — трещины на моих губах жжет спиртом. Я облизываю их, чтобы щипало подольше. — Польщен.

— Положение обязывает, — разводит руками Шрейер. — Вы же знаете, Бессмертные находятся под моей неформальной опекой.

— Неформальной, — киваю я. — Только вчера вот слышал в новостях, как вы нас называли бешеными псами.

Эллен поворачивает свои окуляры в мою сторону.

— Меня иногда упрекают в беспринципности, — подмигивает мне Шрейер. — Но у меня есть железный принцип: говорить каждому то, что он хочет от меня услышать.

Весельчак.

— Не каждому, — возражает госпожа Шрейер.

— Я о политике, любовь моя, — лучезарно улыбается ей господин Шрейер. — В политике иначе не выжить. Но семья — единственная тихая гавань, в которой мы можем побыть сами собой. Где, как не в семье, мы можем и должны быть искренны?

— Звучит прекрасно, — произносит она.

— Тогда, с твоего позволения, я продолжу, — мурлычет он. — Так вот. Люди, которые верят новостям, обычно хотят верить и тому, что государство заботится о них. Но, расскажи мы им, как именно государство о них заботится — им станет не по себе. Все, что они хотят услышать — «Не волнуйтесь, у нас все под контролем, в том числе и Бессмертные».

— Эти сорвавшиеся с цепи штурмовики, — цитирую я.

— Они просто хотят, чтобы я их успокоил. Чтобы я заверил их, что в современной Европе с ее вековыми устоями демократии и почитания прав человека Бессмертные — просто вынужденное, временное, уродливое явление.

— Вы умеете внушить уверенность в завтрашнем дне, — я слышу, как во мне открывается шлюз, сливая текилу прямо в кровь. — Знаете, мы ведь тоже смотрим новости. И слышим в них от вас, что Бессмертные — погромщики, с которыми давно пора покончить.

— Но на деле мы даем Фаланге полный карт-бланш, так?

— И объявляете, что мы совершенно неуправляемы.

— Вы же понимаете… Наше государство основано на принципах гуманности! Право каждого на жизнь свято, как и право на бессмертие! Европа отказалась от смертной казни столетия назад, и мы никогда не вернемся к ней, ни под каким предлогом!

— А вот теперь я снова узнаю того другого вас, из новостей.

— Я не думал, что вы так наивны. С вашей работой…

— Наивен? Знаете… Просто c нашей работой часто хочется поговорить с людьми из новостей, которые макают нас в дерьмо. И вот — редкий случай.

— Не думаю, что вам удастся со мной поссориться, — Шрейер усмехается. — Помните? Я же всегда говорю людям то, что они хотят от меня услышать.

— И что, по вашему, хочу услышать я?

Шрейер втягивает свой фосфоресцирующий пижонский коктейль — через соломинку, из шарообразного бокала, который нельзя поставить, не опустошив.

— В вашем файле значится, что вы исполнительны и честолюбивы. Что вы правильно мотивированы. Приводятся примеры вашего поведения при операциях. Все выглядит очень неплохо. Выглядит так, словно вас ждет большое будущее. Но продвижение по служебной лестнице у вас будто бы застопорилось.

Уверен, что в моем файле про меня есть немало и такого, о чем господин Шрейер предпочитает не упоминать — возможно, пока не упоминать.

— Поэтому, предполагаю, вам хотелось бы услышать о повышении.

Я кусаю щеку; молчу, стараясь не выдать себя.

— А так как я всегда следую своему принципу, — опять эта дружеская улыбка, — то и говорить с вами собираюсь об этом.

— Почему вы?.. Назначения в компетенции командующего Фаланги. Разве не он…

— Конечно, он! Конечно, старина Риккардо. Назначает он! А я просто разговариваю. — Шрейер машет рукой. — Вы сейчас правая рука командира звена. Так? Вас рекомендуют повысить до командира бригады.

— Десять звеньев? В моем распоряжении? Рекомендует кто?

Кровь с текилой стучится мне в голову. Это повышение через две ступени. Я выпрямляю спину. Я чуть не нагнул его жену и не разбил морду ему самому. Чудесно.

— Рекомендуют, — кивает господин Шрейер. — Что думаете?

Командовать бригадой значит перестать самому месить бутсами человеческие судьбы. Командовать бригадой значит наконец поквитаться с парой персонажей. Но главное, это значит выбраться из моей гнусной халупы в жилище попросторней… Ума не приложу, кто там может меня рекомендовать.

— Думаю, что я этого не заслужил, — слова даются мне тяжело.

— Вы думаете, что вы заслужили это давным-давно, — говорит господин Шрейер. — Еще текилы? Вы выглядите несколько рассредоточенно.

— Не понимаю, к чему эти ритуальные танцы, — мне все сложнее держать себя в руках.

— Ну да… Вы же штурмовик, а не дипломат, — усмехается Шрейер. — Ладно, урежем прелюдию. Эллен, ступай в дом.

Она не сопротивляется, на прощание вручая мне еще один дабл-шот. Шрейер провожает ее странным взглядом. Улыбка отклеилась и слетела с его губ, и на какой-то миг он забывает надеть на свое красивое лицо другое выражение. Долю секунды я вижу его настоящим — пустым. Но, обращаясь ко мне, он снова весь словно лучится.

— Раз вы смотрите новости, фамилия Рокамора вам должна быть знакома?

— Активист Партии жизни, — киваю я. — Один из руководителей…

— Террорист, — поправляет меня Шрейер.

— Тридцать лет в розыске…

— Мы его нашли.

— Арестовали?

— Нет! Нет, конечно. Вообразите себе: полицейская операция, куча камер, он мужественно сдается, чтобы избежать кровопролития, назавтра он во всех новостях. Начинается процесс, мы вынуждены сделать его открытым, все самые чудовищные болтуны подряжаются защищать его бесплатно, просто чтобы покрасоваться, он использует суд как трибуну, становится звездой… Ощущение, что я переел на ночь и вижу кошмар. А у вас?

Я пожимаю плечами.

— У меня ощущение, что мне собираются всучить пожизненный кредит.

— А кредиты вы не любите, — подхватывает Шрейер. — Так сказано в вашем файле. Но это не кредит, не переживайте. Оплата вперед.

— Боюсь, мне с вами не расплатиться.

— Со мной? Ваш долг — не перед каким-то сенатором. Ваш долг — перед обществом. Перед Европой. Рокамора — третий по важности человек в Партии Жизни, после Клаузевица и Бейнона. Они и их люди пытаются подорвать устои нашей государственности. Сломать хрупкий баланс… Обрушить башню европейской цивилизации. Но мы еще можем нанести превентивный удар. Вы можете.

— Я? Каким образом?..

— Система оповещения выявила его. Его подруга беременна. Он находится вместе с ней. Декларировать, судя по всему, они ничего не собираются. Отличный шанс для вас попробовать себя в качестве звеньевого.

— Хорошо, — я размышляю. — Но что мы можем сделать по нашей линии? Даже если он сделает выбор… Обычная нейтрализация. После укола он проживет еще несколько лет, возможно, все десять…

— Это если все пойдет по правилам. Но когда загоняешь такого крупного зверя, надо готовиться к сюрпризам. Операция опасная, сами понимаете. Может случиться все, что угодно!

Шрейер кладет руку на мое плечо.

— Вы же меня понимаете? Дело щепетильное… Подруга на четвертом месяце… Обстановка напряженная, он сам не свой… Внезапное вторжение звена Бессмертных… Он отважно бросается защищать возлюбленную… Хаос… Не поймешь уже, как все и случилось. А свидетелей, кроме самих Бессмертных, не осталось.

— Но ведь то же самое может сделать и полиция, разве нет?

— Полиция? Представляете себе скандал? Хуже — только повесить этого гада в тюремной камере. А Бессмертные — другое дело.

— Совершенно неуправляемые, — киваю я.

— Погромщики, с которыми давно пора покончить, — он прикладывается к бокалу. — Что скажете?

— Я не убийца, что бы вы там ни говорили про меня своей жене.

— Поразительное дело, — мурлычет он благодушно. — Я так внимательно разбирал ваш файл. Про вашу щепетильность там ни слова. Возможно, это что-то новое. Я дополню его сам.

— Будете дополнять, назовите это «чистоплотностью», — я смотрю ему в глаза.

— Пожалуй, даже «чистоплюйством».

— Бессмертные должны следовать кодексу.

— Рядовые Фаланги. Простые правила — для простых людей. Те, кто командуют, должны проявлять гибкость и инициативу. И те, кто хотел бы командовать.

— А его подруга? Она имеет отношение к Партии жизни?

— Понятия не имею. Вам не все равно?

— Ее тоже надо?

— Девчонку? Да, конечно. Иначе ваша версия событий может оказаться под вопросом.

Я киваю — не ему, сам себе.

— Я должен принять решение сейчас?

— Нет, у вас есть в запасе пара дней. Но хочу сказать вам: у нас есть и другой кандидат на повышение.

Его молчание столь красноречиво, что я поддаюсь.

— Кто это?

— Ну-ну… Не ревнуйте! Вы, может быть, помните его под личным номером. Пятьсот три.

Я улыбаюсь и опрокидываю двойной шот разом.

— Здорово, что у вас такие приятные воспоминания об этом человеке, — улыбается в ответ Шрейер. — Должно быть, в детстве нам все кажется гораздо более приятным, чем оно является в действительности.

— Пятьсот Третий разве в Фаланге? — мне становится тесно даже тут, на их гребаном летучем острове под самыми небесами. — Ведь по правилам…

— Всегда бывают исключения из правил, — Шрейер перебивает меня учтивым оскалом. — Так что у вас будет приятный компаньон.

— Я возьмусь за это дело, — говорю я.

— Ну и прекрасно, — он не удивлен. — Хорошо, что я нашел в вас человека, с которым можно говорить по существу и начистоту. Такую искренность я позволяю себе не со всеми. Еще текилы?

— Давайте.

Он сам отходит к переносному пляжному бару, плещет мне из початой бутылки в квадратный стакан для виски огня на два пальца. Через открытую секцию купола на остров залетает прохладный ветер, ерошит сочно-зеленые кроны. Солнце начинает скатываться в тартарары. Голова моя схвачена обручем.

— Знаете, — говорит мне господин Шрейер, передавая мне бокал. — Вечная жизнь и бессмертие — это ведь не одно и то же. Вечная жизнь — тут, — он притрагивается к своей груди. — А бессмертие — здесь, — его палец касается виска. — Вечная жизнь, — он кривится, — включена в базовый соцпакет. А бессмертие доступно только избранным. И думаю… Думаю, вы бы могли достичь его.

— Достичь? Разве я не уже один из Бессмертных? — шучу я.

— Разница такая же, как между человеком и животным, — он вдруг снова являет мне свое пустое лицо. — Очевидная человеку и неочевидная животному.

— Значит, мне еще предстоит эволюция?

— Само собой ничего не происходит, — возражает Шрейер. — Животное из себя надо вытравливать. Вы, кстати, не принимаете таблетки безмятежности?

— Нет. В последнее время — нет.

— Очень зря, — добродушно укоряет меня он. — Ничто так не поднимает человека над собой, как они. Советую попробовать снова. Ну что ж… На брудершафт?

Мы чокаемся.

— За твое развитие! — Шрейер высасывает все содержимое своего шара до дна, опускает его на песок. — Спасибо, что пришел.

— Спасибо, что позвали, — улыбаюсь я.

Когда бог ласково говорит с мясником, для последнего это скорей означает грядущее заклание, чем приглашение в апостолы. И кто, как не мясник, сам играющий в бога со скотиной, должен бы это понимать.

— Что же это? «Франсиско де Орелльяна»? — я впускаю в пустой стакан лучи заходящего солнца, гляжу на просвет.

— «Кетцалькоатль». Ее лет сто, как не производят уже. Я не пью, но говорят, вкус изысканный.

— Не знаю, — я повожу плечами. — Главное — эффект.

— Мда. Ну — и на всякий случай… Если вдруг будешь колебаться. Пятьсот Третьего мы туда тоже отправим. Не явишься ты, придется отрабатывать ему, — он вздыхает, как бы показывая, насколько ему был бы неприятен этот вариант. — Эллен тебя проводит. Эллен!

На прощание он жмет мне руку. У него хорошее рукопожатие и приятная ладонь — крепкая, сухая, гладкая. При его работе это, наверняка, полезно, хотя и ровным счетом ни о чем не говорит. Об этом я знаю по работе собственной — а через меня человеческих рук тоже проходит немало.

Он остается на пляже, а госпожа Шрейер — без шляпы — эскортирует меня к лифту. Скорее, даже буксирует — учитывая мое состояние и то, что она по-прежнему плывет впереди, а я гребу в ее кильватере.

— Ничего не хотите сказать? — интересуется ее спина.

Все происходящее со мной сегодня решительно ничем не напоминает реальность, и это придает мне нездорового легкомыслия.

— Хочу.

Мы уже в доме. Комната с темно-красными стенами. На одной из них — огромное золотое лицо Будды, выпуклое, все в паутине трещин, глаза закрыты, веки разбухли от накопившихся за тысячу лет снов. Под Буддой — широкая тахта, обитая вытертой черной кожей.

Она оборачивается.

— Что же?

— Вы не зря тут живете. Под этим вашим куполом. Загар, действительно, очень… — я провожу взглядом по ее ногам — от сандалий до отреза платья. — Очень-очень ровный. Очень.

Эллен молчит, но я вижу, как вздымается под кофейной тканью ее грудь.

— Кажется, вам немного жарко, — замечаю я.

— Мне немного тесно, — она поправляет ворот своего платья.

— Ваш муж рекомендовал мне принимать таблетки безмятежности. Считает, что надо вытравливать из меня животное.

Госпожа Шрейер медленно, словно сомневаясь, поднимает руку, берется за оправу и снимает очки. Глаза у нее огромные, изумрудные, охваченные карим ободком, но какие-то будто матовые, будто драгоценные камни слишком долго без внимания пролежали на витрине. Высокие бронзовые скулы, гладкий лоб, тонкая переносица… Без очков, словно без панциря, она кажется совсем хрупкой — той приглашающей, вызывающей женской хрупкостью, которую мужчине хочется изорвать, расцарапать, затоптать.

Я оказываюсь рядом с ней.

— Не надо, — говорит она.

Беру ее за кисть — сильнее, чем надо — зачем-то тяну вниз. Не знаю, хочу ли я сделать ей приятно или больно.

— Больно, — она пытается высвободиться.

Я отпускаю ее. Она делает шаг назад.

— Уходите.

До самого лифта Эллен молчит, а я созерцаю ее затылок, наблюдаю, как льется и сияет мед ее волос. Я чувствую, как из-за какой-то неуклюжести, неверного движения, спонтанная сила тяготения, почти столкнувшая нас, нечаянных, в космическом пространстве, слабнет, как траектории наших судеб вот-вот растащат нас друг от друга на сотни световых лет.

Но собираюсь с мыслями я лишь когда уже стою в кабине.

— Чего не надо?

Эллен чуть прищуривается. Она не переспрашивает. Она помнит свои слова, обдумывает их.

— Оставьте это свое животное в покое, — произносит она. — Не надо его травить.

Двери закрываются.

Мне нельзя здесь находиться.

Но я слишком взбудоражен, чтобы идти домой, а больше идти мне некуда, поэтому я тут. В купальнях «Источник».

Отсюда, из моей чаши, кажется, что купальни занимают всю вселенную.

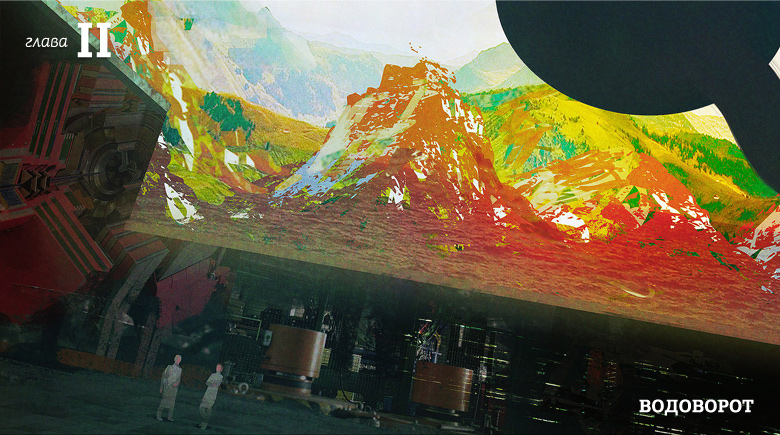

Сотни больших и малых бассейнов «Источника» веерными каскадами поднимаются к теплому вечернему небу. Чаши бассейнов сообщаются прозрачными трубами. Из помещений для переодевания подъемником взбираешься по стометровому стеклянному стволу, на котором и зиждется вся фантасмагорическая конструкция, на самую вершину — и попадаешь в обширный бассейн. А из него уже можно с пенистыми ручьями сплавляться по расходящимся в разные стороны трубам вниз, от одной чаши — к другой, пока не найдешь такую, где захочется остаться.

Каждая чаша, заполненная морской водой, пульсирует своим цветом и в такт той мелодии, которая играет внутри нее — но какофонии не возникает: управляемое одним дирижером, пение тысячи чаш сливается в единый грандиозный оркестр, выплавляющий из разноголосицы великую, неземную симфонию. Чаши, как и трубы — прозрачны; если смотреть на них сверху, они кажутся соцветиями на ветвях древа мироздания, если глядеть снизу — сонмами радужных мыльных пузырей, которые ветер уносит в преднощную синь. И многоцветное свечение этих пузырей тоже согласовано, синхронизировано: гроздья висящих в пустоте бассейнов, перевернутых стеклянных куполов то принимают общий оттенок, то начинают передавать друг другу по трубам сначала один цвет, а потом другой — и словно огонь взбегает вверх по этому удивительному хрустальному баобабу, соединяющему небеса и земную твердь.

Стоит он посреди зеленого горного плато, окруженного заснеженными отрогами; солнце якобы только что скрылось за самым дальним из них. Конечно, и седые пики, и оцепленная ими равнина под мшистым ковром, и гаснущее небо — просто проекции. Ничего этого нет, а есть только громадный кубический бокс, в центре которого установлено невероятное сооружение из псевдо-стекла, прозрачного композита.

Но подделку замечаю только я, потому что сегодня я видел настоящее небо и настоящий горизонт. Остальных, конечно, ничто не смущает. Разрешение и объемность у проекций таковы, что человеческий глаз неспособен различить подделку уже с пары десятков метров. Ничего; люди привыкли не заходить за ажурные ограждения, которыми обозначаются пределы комфортного самообмана.

Я и сам хочу поверить в эти горы и в это небо; я пью еще, и граница между проекцией и реальностью плавится и тает.

Словно сонные тропические рыбки в аквариумах, нежатся в чашах бассейнов купальщики в ярких тряпках. «Источник» — пиршество для глаз, сады свежести, красоты и желания, храм вечной юности.

Тут нет ни единого старика и ни одного ребенка: хозяева «Источника» не хотят доставлять своим посетителям ни малейшего морального и эстетического дискомфорта. Пусть те обитают в своих резервациях, где никого не смущают их отклонения, а стеклянные сады открыты только для тех, кто сохраняет свои молодость и силу.

Девушки и юноши приходят сюда и поодиночке, и парами, и большими группами; любой, спускаясь вниз по трубам, может подобрать чашу себе по вкусу. С музыкой, которая созвучна его настроению. С размерами, подходящими для уединенного созерцания, или для любовного слияния, или для дружеских игр. С соседями молчаливыми, не проявляющими к другим никакого интереса, или с теми, кто пришел сюда за негой и приключениями и электризует своим настроением всю чашу.

Ветви хрустального баобаба — путаный лабиринт, и в нем можно забраться в такие уголки, в которых никто не потревожит… Но не всех смущают чужие взгляды — некоторые, едва заискрив между собой, сплетаются похотливым жгутом в шаге от случайных свидетелей, нечаянно касаясь их в страстной судороге, короткими вздохами или сдавленным стоном одних заставляя отворачиваться, других — привлекая к себе.

Для обычных людей купальни — заповедник удовольствий, аттракцион счастья, один из самых любимых способов провождения вечности.

Но для таких, как я, они порочны — и запретны. И тем особенно сладки.

Я полулежу в небольшой чаше примерно посредине нарисованного мира, и половина пузырей-бассейнов парит высоко над моей головой, в то время как другая половина раскинулась внизу. Запах ароматических масел — чувственный, тяжелый — пропитывает воздух. Оболочка моего бассейна сейчас приглушенно вспыхивает фиолетовым, акустика прямо сквозь кожу притрагивается к моим органам негромкими, но проникающими басами; музыка спокойная и тягучая, но вместо того, чтобы убаюкивать, она возбуждает воображение.

Сквозь стекло я вижу чашу внизу — в ней морскими звездами раскинулись две молодые девушки, держась за руки — трогательно, лишь указательными пальцами — они словно парят в воздухе.

У одной, смуглой, через желто-флюоресцирующую ткань символического купальника проступают коричневые пятнышки сосков. Другая, рыжая с молочно-белой кожей, прикрывает обнаженную грудь рукой; длинные волосы, разметанные по воде, золотой аурой обрамляют ее узкое, немного детское лицо. Она смотрит вверх, на поднимающиеся в небо мерцающие стеклянные шары, и в какой-то миг мы встречаемся глазами. И вместо того, чтобы отвести взгляд, она медленно улыбается мне.

Я возвращаю ей улыбку и отворачиваюсь, закрываю глаза. Течение соленой воды чуть покачивает меня, и текила морским прибоем шумит в ушах. Я знаю, что могу сейчас соскользнуть вниз по трубе и через несколько мгновений тоже держать рыжеволосую девчонку за руку, знаю, что она не откажется от своих безмолвных обещаний. Купальни — место, куда приходят за всплеском и за выплеском; раньше с той же целью люди посещали ночные клубы. В прозрачных чашах мы топим свое одиночество, разбавляем его поспешными знакомствами, горячечными стремительными схватками; но внезапная близость заставляет нас чувствовать себя неловко, и мы бежим от этой неловкости, друг от друга — вниз, прочь по стеклянным трубам.

Мы? Я причислил себя к ним. Нет, не мы, а они.

Нам, Бессмертным, вход в купальни воспрещается кодексом чести. Рассадник разврата — так они называются в правилах.

Дело, конечно, не в том, что мы можем оказаться подвержены сиюминутному вертиго, дело не в коротком отчаянном сцеплении половых органов, а в том, что может стать результатом сцепления. В конце концов, предписание Бессмертным принимать таблетки безмятежности — пока что лишь настоятельная рекомендация. Животная природа, которую старается извести в нас сенатор и прочие покровители Фаланги, ими нехотя признается. Для нас открыты спецбордели со шлюхами, умеющими выполнять спецзаказы и оберегать спецсекреты. Однако за их пределами мы должны вести себя как кастраты.

Я должен. Что я здесь делаю?

Брызги!

Взрыв смеха — девичьего, чистого, звонкого. Совсем рядом. В моей чаше, где я хотел спрятаться ото всех — и надеялся быть обнаруженным. Еще фонтан. Я молчу, терплю, притворяюсь спящим.

Шепот — решают, двинуться ли дальше, вниз по каскадам, или остаться тут. Второй голос — мужской. Обсуждают меня. Девушка хихикает.

Я подглядываю, притворяясь, что меня их игра совершенно не интересует.

По трубе ко мне в бассейн примчались двое. У парня оливковая кожа, глаза цвета анодированного алюминия, руки дискобола и смоляной чуб; девушка — черная, точеная. Остриженная головка с удивительным изяществом посажена на высокую шею. Худые плечи. Груди-яблоки. Сквозь дрожащую воду — мускулистый живот и узкие бедра — колеблются, мерещатся, словно их только вот-вот отлили из эбонитового композита и они еще не успели принять окончательную форму.

Они прижимаются к бортику с моей стороны чаши, хотя противоположная никем не занята. Я решаю: они так сделали, чтобы я не мог за ними наблюдать. И хорошо. Не собираюсь подсматривать… Думаю даже сплавиться дальше, оставив их наедине, но… Остаюсь. Зажмуриваюсь снова.

Незаметно растворяю в морской воде минуту своей жизни, потом еще одну. Ничего сложного: теплая соленая вода может разъесть бесконечно много времени. Именно поэтому все купальни заполнены круглые сутки, несмотря на свою дороговизну.

Снова смех негритянки — но теперь он звучит иначе: приглушенно, смущенно. Шлепки по воде — шуточная борьба. Всхлип. Вскрик. Тишина.

Мне неспокойно, и я открываю глаза.

По воде плывет кусочек материи, топ ее купальника — неприлично-алый, и алым цветом возбужденно пульсирует чаша. Тряпица подплывает к устью трубы, задерживается на секунду, будто на краю водопада — и уносится вниз.

Хозяйка не замечает его потери. Распятая, прижатая своим другом к борту бассейна, она медленно открывается ему. Я вижу, как ее сведенные плечи постепенно расслабляются, отступают назад, как она принимает его натиск. Бурлит вода. Всплывают еще кусочки ткани. Он разворачивает ее спиной — и зачем-то лицом ко мне. Глаза у нее полуприкрыты, затуманены. Сахар зубов сквозь вывернутые африканские губы.

— Ах…

Я сначала судорожно ищу ее взгляда, а когда наконец вылавливаю его, смущаюсь. Оливковый Аполлон подталкивает ее ко мне — еще, еще, с налаживающимся ритмом. Ей не за что держаться, и она оказывается ко мне все ближе; мне нужно было бы уйти, мне нельзя, но я остаюсь, сердце бьется.

Теперь она заглядывает мне в глаза — хочет установить связь. Зрачки блуждают, она смотрит на мои губы… Я отворачиваюсь.

Тут везде наблюдение, говорю я себе. Остановись. Здесь за всеми смотрят. Тебя вычислят. Ты не должен даже находиться тут, а уж если…

В новом мире люди не стесняются своего естества, они готовы выставлять себя напоказ, интимность стала публичностью. Им нечего скрывать, не от кого. Семья после введения закона о Выборе потеряла смысл; она как зуб, в котором стоматолог убил нерв: через некоторое время сама собою сгнила и развалилась.

Все. Пора, пока не поздно. Ухожу. Уплываю.

— Ну… — шепчет она. — Ну пожалуйста… Ну…

Бросаю взгляд. Только один.

Толчок… Толчок… Она в шаге от меня. Слишком близко, чтобы не соскользнуть… Я на самом краю… Тянется ко мне… Вытягивает свою шею… Не может дотянуться.

— Ну…

Я уступаю. Встречаю ее.

Она пахнет фруктовой жвачкой. Губы у нее мягкие, как мочка уха.

Целую ее, доступную, просящуюся. Беру ее за затылок. Ее пальцы сбегают вниз по моей груди, по животу, неуверенно — и там царапают меня. Ее настигает боль, соленая и сладкая, и она хочет поделиться ей. Ее сбивчивый, бессмысленный шепот громче слаженного пения тысячи чаш. Симфония тел мощней симфонии мелодий.

Еще чуть, и я пропал.

И тут откуда-то сверху доносится визг. Отчаянный, истошный — я таких никогда не слышал, кроме как, разве, на работе. Он нарушает гармонию музыки купален, и его мечущееся эхо не дает этой гармонии восстановиться. А сразу вслед за этим визгом — еще один, а потом целый хор испуганных вскриков.

Наше трио распадается. Негритянка растерянно жмется к дискоболу, я вглядываюсь вверх, в загадочную возню, которая разворачивается над нашими головами, в одном из бассейнов. Люди пихают друг друга, что-то кричат — но слов не разобрать. Потом выбрасывают в трубу что-то белесое, грузное — и оно медленно съезжает в чашу уровнем ниже. Через секунду тех, кто блаженствовал в ней, заражает паника. Сцена повторяется: женские вопли, возгласы отвращения, кутерьма. Потом мельтешащие тела вдруг застывают словно парализованные.

Там происходит что-то странное и страшное, и я никак не могу понять, в чем дело. Кажется, будто в бассейн попало какое-то омерзительное животное, монстр, что оно медленно спускается по трубам к нам, по пути заражая безумием всех, кто на него взглянет.

Новый всплеск шумной борьбы — и нечто покидает бурлящую чашу, ползет дальше. На секунду мне кажется, что это человек… Но вот движение… Оно вяло плюхается в бассейн над нами. Что это может быть? Оболочка чаши мерцает темно-синим, она почти непроницаема, и мне опять не удается понять, что же такое спускается к нам. Даже находящиеся там люди не сразу осознают, что видят перед собой. Притрагиваются к нему…

— Господи… Это же…

— Убери это! Убери это отсюда!

— Да это…

— Не трогай его! Пожалуйста! Не надо!

— Что делать? Что с этим делать?!

— Убери! Не надо его тут!

Наконец странное создание выпихивают из чаши, и оно неспешно приближается к нашей. Я загораживаю спиной бритую девчонку и ее дискобола; они совсем потеряны, но парень хорохорится. Что бы там ни ползло к нам, я подготовлен к встрече лучше них обоих.

— Черт…

У меня наконец получается толком рассмотреть его. Тяжелый тугой мешок, голова болтается, будто чужая и пришитая, конечности противоестественно вывернуты, то загребают, то вроде бы цепляются, словом, творят, что вздумается — каждая независима. Не удивительно, что он сеет вокруг себя такую панику.

Это мертвец.

И вот он втаскивается в мой бассейн — ныряет с головой, лицом вниз, и сидит под водой. Его руки зависают на уровне груди и, словно привязанные к нитям циркулирующих через купальни потоков, чуть заметно пошевеливаются: туда-сюда, туда-сюда. Кажется, что это он дирижирует бездушным хором купален. Глаза у него открыты.

— Что это? — ошарашенно бормочет дискобол. — Он что…

— Он умер? Он умер, да?! — у его подружки истерика. — Он умер, Клаудио! Он умер!

Девчонка замечает, что мертвец смотрит — в никуда, созерцательно — но ей чудится, что он бесстыдно разглядывает под водой ее прелести. Она сначала прикрывает срам руками, а потом не выдерживает и бросается вниз по трубе — в чем мать родила, лишь бы избавиться от кошмарного соседства. Дискобол крепится — не хочет показаться трусом, но и его потряхивает.

Естественно. Они ведь никогда не встречались со смертью — как и все те, кто до них выталкивал труп из своих бассейнов. Они не знают, что с нею делать. Они считают ее уродливым пережитком, они знают о ней из исторического видео, или по новостям из какой-нибудь России, но никто из их близких и дальних знакомых никогда не умирал. Смерть отменили много столетий назад, победили ее, как побеждали до этого черную оспу или чуму; и как черная оспа, в их представлении смерть существует где-то в герметичных резервациях, в лабораториях, откуда не сможет никогда вырваться — если они сами не призовут ее на себя. Если они будут жить, не нарушая Закон.

А она выбирается оттуда, словно пройдя сквозь стены, и заявляется непрошеная в их сады вечной юности. Равнодушный и жуткий Танатос вторгается в царство грез Эроса, как хозяин усаживается в самую середину и глядит своими мертвыми глазами на молодых любовников, на их разгоряченные срамные места, и под его взглядом те увядают.

В тени мертвеца живые вдруг теряют уверенность, что сами не умрут никогда. Они пытаются оттолкнуть его от себя, выпихивают его — и тем самым помогают ему продолжить свое шествие. И посланец уходит. Он уже сделал свое дело: напомнил людям-жуликам, что бессмертие ими украдено, как некогда был украден огонь.

А я не прогоняю его. Загипнотизированный, я смотрю Танатосу в лицо. Даже когда сам работаешь у смерти курьером, лично со своим работодателем встречаешься нечасто. Наверное, проходит всего несколько секунд, но в тени мертвеца время замерзает, загустевает.

— Что делать? — лепечет Клаудио; он все еще тут, хотя из оливкового и превратился в серого.

Я-то не имею права тушеваться перед ней. Нас ведь учили с ней обращаться.

Подплываю к телу, изучаю. Блондин, полноватый, лицо напуганное, веки вздернуты, рот приоткрыт; ран никаких не заметно. Хватаю его подмышки, приподнимаю его над поверхностью. Он свешивает голову, изо рта и носа течет вода. Нахлебался воды и утонул, вот и весь диагноз. Тут такого почти никогда не случается: наркотики и алкоголь внутри не продаются, а без них утонуть, когда воды по грудь, непросто.

Внезапно я понимаю, что знаю, как действовать — из учебных материалов, из интернатской практики. Утопленников еще минут через десять, а иногда и через полчаса можно вытащить с того света. Искусственное дыхание, непрямой массаж сердца. Черт, а я думал, что давно забыл эти слова за ненадобностью!

Я обнимаю его и волоку к краю чаши — там есть выступ-скамья. Он не хочет сидеть на воздухе, просится обратно под воду, так и норовит слезть с сиденья. Клаудио остолбенело уставился на меня.

Так… Легкие у него сейчас наполнены водой, верно? Моя задача — освободить их. Заместить ее воздухом. Потом попытаться запустить сердце и снова сделать искусственное дыхание. И снова сердце. И не останавливаться, пока не получится. Должно получиться, хоть я никогда этого и не делал.

Я склоняюсь над утопленником. Губы у него синие, глаза плачут морской водой, соленой, как настоящие слезы. Он смотрит мимо меня, в небо.

Черт! Трудно будет приложиться к его рту. Надо бы его очеловечить. Дать ему имя, что ли. Пусть будет Фред; с Фредом делать это веселей, чем с неопознанным трупом мужчины.

Набираю полную грудь, накрываю ртом его губы. Они холодные, но не такие холодные, как я думал.

— Ты что делаешь?! — в голосе серого Клаудио — ужас и омерзение. — Рехнулся?!

Я начинаю дуть — и тут его челюсть отпадает, и прямо мне в рот вываливается его язык — вялая мясистая тряпка — касаясь моего языка. Похоже на поцелуй.

Я отдергиваюсь от утопленника, забыв его имя, не понимая еще, что случилось — а когда понимаю, меня чуть не выворачивает.

— Я охрану вызову!

Еле отдышавшись, смотрю на него, потом на Клаудио, который теперь приобрел зеленоватый оттенок — наверное, отражая своей ухоженной кожей свечение чаши.

— Фред, — говорю я трупу. — Я вообще-то для тебя стараюсь, так что давай, брат, без этой херни.

Размахиваюсь и, как молотом, бью его по грудной клетке — там, где, по моей информации, должно находиться его сердце.

— Тебя в психушку надо! — орет на меня дискобол.

Фред опять поехал на дно. Если он продолжит в том же духе, я его не откачаю. Я оборачиваюсь к Клаудио.

— Иди сюда!

— Я?

— Живо! Приподними его, так чтобы лицо было над водой!

— Что?!

— Я говорю, приподними его! Вот тут, подхвати его вот тут!

— Я не буду к нему прикасаться! Он мертвый!

— Послушай меня, дебил! Его еще можно спасти! Я пытаюсь его реанимировать!

— Я не буду!

— Будешь, гад! Это приказ!

— Помогите!

Он рыбкой бросается в трубу, и я остаюсь с Фредом один на один. Пересиливаю себя, прижимаю свой рот к его рту, съеживаю язык — вдыхаю!

Отнимаю губы, размахиваюсь — луплю его по сочленению ребер. И снова вдуваю в него воздух.

Удар! Выдох! Удар! Выдох! Удар!

Как узнать, что я все делаю правильно? Как узнать, что у меня еще есть шанс? Как узнать, сколько времени он провел с легкими, полными воды?

Выдох!

Как узнать, спряталось ли его сознание в каком-то дальнем закутке отрезанного от кислорода мозга, будто в крепости, осажденной прибывающим морем, и беззвучно кричит мне «Я тут!», или он уже давно сдох, и я воюю с куском мяса?

Удар!

Выдох!

Подтягиваю его, подкладываю ему руку под голову, чтобы вода не заливалась обратно.

— Хватит ерзать! Хватит, сука, ерзать!

Удар! Выдох!

Он должен ожить!

— Дыши давай!

Фред не хочет оживать. Но чем дольше он не просыпается, тем больше я завожусь, тем отчаянней молочу его по сердцу, тем яростней вдыхаю в него свой воздух. Не хочу признаться себе, что не могу его спасти.

Удар!

Как быть уверенным, что я все делаю правильно?

Выдох!

Он не движется. Не моргает, не откашливается, не блюет водой, не глядит на меня ошарашенно, не выслушивает недоверчиво мои объяснения, не благодарит за спасение. Наверное, я сломал ему все ребра, порвал легкие, но он все равно ничего не чувствует.

— Давай так… Давай договоримся…

Последний удар! Последний вдох!

Чудо!

Ну! Чудо?!

Он чуть колышется…

Нет. Опять просится в воду.

Я опускаю руки.

Фред смотрит вверх. Мне бы хотелось сказать ему, что его душа сейчас где-то там, на небе, где блуждает его взгляд. Так говорили о покойниках тысячу лет назад. Но я не хочу ему врать: душой Фред, как и все мы, не пользовался, да и небо над его болтающейся головой — все равно нарисованное.

— Слабак! — говорю я ему вместо этого. — Гребаный слабак!

Удар! Удар!

Удар!!!

— Отойдите от него, — произносит у меня за спиной строгий голос. — Он умер.

Оборачиваюсь: двое в белых гидрокостюмах с логотипом «Источника». Секьюрити.

— Я пытаюсь реанимировать его!

Фред сползает с сиденья, плюхается лицом в воду.

— Успокойтесь, — говорит охранник. — Вам нужна психологическая помощь. Как вас зовут?

Они извлекают откуда-то сетчатый продолговатый мешок — белый с какими-то разноцветными по бокам, разворачивают его под водой и очень споро загоняют в него Фреда. Застегивают парня с головой в мешке. Получается что-то вроде разноцветной надувной колбасы для купания.

— Как вас зовут? — повторяет охранник. — Возможно, будут искать свидетелей.

— Ортнер, — улыбаюсь я. — Николас Ортнер 21К.

— Мы надеемся, что вы не станете распространять информацию о том, что видели, господин Ортнер, — говорит секьюрити. — «Источник» очень щепетильно относится к своей репутации, и наши юристы…

— Не волнуйтесь, — отвечаю я. — Вы обо мне больше не услышите.

Один из охранников ныряет в трубу, другой приподнимает Фреда-колбасу и отправляет его в последнее плавание, а потом замыкает траурную процессию. Я слежу за ним. В бассейне уровнем ниже разноцветный мешок еще вызывает страх, двумя уровнями ниже — брезгливость, тремя — любопытство, четырьмя — он уже никому не интересен.

Я отцепляю взгляд от Фреда, откидываюсь на бортик чаши. Мне надо убираться отсюда, но я выжидаю. Пусть охранники дотолкают его уже до выхода, не хочу больше встречаться ни с ними, ни с утопленником. Закрываю глаза, пытаюсь перевести дыхание.

Чувствую себя выжатым, глупым, беспомощным. Вернуть жизнь — не то же самое, что отнять ее, кретин! Зачем ты это сделал?! Зачем пытался откачать его? Почему не сбежал или не сплавил труп дальше? Перед кем решил покрасоваться? Что хотел себе доказать?!

Еле дождавшись, пока развеселый мешок и его конвоиры скроются из виду, я бросаюсь вниз. Случайно бьюсь ногой о бортик, и рад боли. Мне хочется ударить себя. Хочется разбить себе свою тупую башку…

По дороге домой я не могу избавиться от мыслей о Фреде: как его угораздило помереть? При средней продолжительности жизни лет в семьдесят умирать не так обидно, как если эта продолжительность стремится к бесконечности, а статистику приземляют только преступники и такие вот неудачники, как этот. А он вполне мог бы просуществовать еще тысячу лет, оставаясь все таким же молодым, может, похудел бы даже за это время… Если бы я сумел его вытащить.

А если бы я не пробовал этого сделать, мой визит в купальни мог бы остаться в тайне; теперь же меня будут искать как свидетеля и рано или поздно найдут.

Я проталкиваюсь сквозь жужжащее человеческое месиво.

Ненавижу толпу. Каждый раз, когда я оказываюсь в местах избыточного скопления человеческих тел, облепляющих меня, жмущихся ко мне, не дающих мне двигаться и дышать, виснущих на моих локтях, топчущихся на моей обуви — меня начинает трясти. Мне хочется заорать, смести их всех разом, бежать вон, ступая по чужим ногам, по головам… А бежать некуда. Сколько бы башен мы ни строили, всем места не хватит.

У меня есть свой способ прохода через общественные места, я называю его «ледокол». Двигаться надо немного боком, выставляя вперед правый локоть и уперев правый кулак в левую ладонь: так превращаешь свое тело в жесткую рамную конструкцию. Переносишь вес вперед, как бы заваливаясь, и локтем вклиниваешься в толпу. Вдавливаешь его между толкущихся людей и вдавливаешь самого себя следом. И пока остальные тычутся друг в друга, трутся, злятся, притрагиваются друг к другу тайком, списывая все на толчею, я вспарываю это броуновскую свалку и пру насквозь.

Не изобрети я этот метод — давно рехнулся бы. Застрял бы, наверное, в толпе и потерялся в ней навсегда.

Еле добираюсь до шлюза в свой спальный блок. Сжимаю в кармане коммуникатор. Услышав его беззвучный зов, шлюз впускает меня внутрь. Наконец вырвался из давки.

От пола до потолка — двадцатиметровой высоты оранжевые стены поделены на ровные квадратики, в каждом — дверка; к стене прикручена решетка из лестниц и трапов: вход в каждый жилой куб — отдельный, снаружи. Говорят, архитекторы вдохновлялись старинными мотелями — романтика, все дела. Еще говорят, что такая открытая конструкция и ее жизнерадостная яркая раскраска должны помогать страдающим клаустрофобией.

По первому вопросу: имел я такую романтику.

По второму: страдающим клаустрофобией поможет цианистый калий.

В душ хочется после всей этой гребаной толкучки.

На входе в блок — трейдомат, продающий всякую всячину: протеиновые батончики, спиртное в композитных бутылках, разрешенные таблетки. Рядом — девчонка-продавщица: стрижка под пони, огромные голубые глаза, белая рубашка расстегнута до третьей пуговицы.

— Привет! — говорит мне она. — Будете что-нибудь? У нас свежие кузнечики!

— «Картель» есть?

— Конечно! Мы специально для вас всегда держим про запас бутылочку.

— Очень мило. Давай. И кузнечиков своих.

— Сладких или соленых? Есть еще со вкусом картошки или салями!

— Соленых. Кажется, все.

— Ну конечно, соленых! — она смешно хлопает себя ладошкой по лбу. — Как всегда.

Я пытаюсь вспомнить, что еще собирался купить… Что-то такое, что мне очень было нужно — и именно сегодня. Коммуникатор на руке просит приложить к экрану указательный палец — авторизовать оплату. Автомат вручает мне пакет с покупками.

— Чуть не забыла! Не хотите попробовать новые таблетки счастья?

— Таблетки?

— Очень хорошие, правда! Эффект потрясающий! Действует до трех дней. А потом — никаких отходняков.

— Откуда ты знаешь?

— Что?

— Откуда тебе-то знать, что эффект потрясающий? Есть, с чем сравнить?

— Что вы имеете в виду?

— Ты что, когда-нибудь была счастлива? — разжевываю я. — Хотя бы секунду, а?

— Вы же знаете, что я не могу…

— Конечно, не можешь! Так за каким дьяволом ты…

— Зачем вы так? — в ее голосе обида настолько неподдельная, что мне даже становится неловко; абсурд.

— Ладно… Ладно, прости, — зачем я ей это говорю? — Сорвался. Был трудный день… Длинный и очень… Странный.

— Странный?

— Кажется, я наделал массу вещей, которые делать не собирался. Знаешь, как бывает?

Она жмет плечиками, хлопает ресницами.

— Твердо решишь никогда не делать что-то, и вдруг приходишь в себя, когда уже по локти в нем, в этом самом, и заднего хода уже не дашь, — объясняю я. — И не поймешь, как так случилось. И спросить не у кого. И поговорить об этом не с кем.

— Вам одиноко?

Она глядит мельком, искоса; и так искусно это сделано, что я обо всем забываю и покупаюсь.

— Ну… А тебе?

— Я просто подумала, что если вам одиноко, то эти наши новые таблетки счастья — может быть, это именно то, что вам сейчас нужно… Не хотите попробовать?

— Не хочу. Не хочу я твоих гребаных таблеток! Счастье невозможно сожрать, понимаешь?! И хватит мне его впаривать!

— Эй, дядь… Ты не переживай так, — глумливый смешок за моей спиной. — Ты же в курсе, что она ненастоящая? Может, залезешь на нее еще? Только давай по-быстрому, тут очередь!

— Да пошел ты! — я оборачиваюсь.

Какое-то рыжее бесполое чучело в красном пушистом балахоне. Оно делает шаг вперед, нагло занимая мое место у диспенсера.

— Спасибо за покупку, — говорит мне на прощание продавщица.

— Давай сюда Изабеллу, — требует чучело у трейдомата. — Не хочу, чтобы меня обслуживала эта фригидная кукла.

Корыстная девчонка с голубыми стекляшками покорно исчезает, а на ее месте возникает другая проекция: кудрявая широкобедрая южанка с тяжелой грудью и вульгарным макияжем.

— Что уставился? Вали давай, ушлепок! — кивает мне чучело. — Привет, Иза! Ты как?

На прощание я разбиваю ему бровь.

Странный день.

И только когда я возвращаюсь домой, втискиваюсь в свой куб, вспоминаю, что на самом деле мне было нужно в трейдомате. От пачки снотворного остался всего один шарик. Главное — не забыть купить новую завтра, иначе…

Озираюсь: как всегда, идеальный порядок. Кровать заправлена, одежда на полке выглажена и рассортирована, форма — отдельно, два чистых комплекта заготовлены, обувь вся в чехлах, на откидном столике-пульте — коробка с сувенирами, на стене висит старая пластиковая маска Микки-Мауса, дешевая, из тех, что раньше продавали детям в парках развлечений.

Больше ничего лишнего: не люблю лишнее. Кто-то, может, считает, что в кубе размером два на два на два по другому и нельзя, но я возражу. Если человек не склонен к порядку, он и в гробу устроит бардак.

Все нормально. Все нормально. Все нормально.

Прежде, чем меня успевает зажать в тисках, я приказываю дому:

— Окно! Тоскана!

Одна из стен — та, что напротив койки — вспыхивает и становится окном от пола до потолка; за ним — мои любимые холмы, и небо, и облака. Все фальшивка, но в моем положении и суррогат хорош.

Я прикладываюсь к бутылке, потом выдавливаю из упаковки последнюю сонную таблетку, кладу в рот, умещаюсь на койке и рассасываю шарик, глубоко дыша и не сводя глаз с картины за окном.

Главное — продержаться десять минут. Шарику нужно ровно столько, чтобы отправить меня в никуда. Пусть сами жрут свои таблетки счастья и безмятежности, а мне оставят только мои маленькие кругляши. Они отключают ровно на восемь часов, а главное — гарантированно никаких снов. Гениальное изобретение. С ними я буду и безмятежен, и счастлив.

Снотворное приятно кислит на языке. Всегда выбираю с лимонным вкусом — хорошо к текиле; не все же могут позволить себе настоящий лимон. А уж настоящую солнечную Тоскану — и вовсе никто. Да и хер с ней.

Я выключаю свет, застегиваю себя в темноту. Я — веселый бело-радужный мешок, и меня затягивает в прозрачную трубу, с одного конца которой — чаша с морской водой, а с другой — небытие.

Ладно, готов признать, что бывают нормальные лифты.

Допотопные, прозрачные, которые ползают по внешним стенам старых башен — вот в этих я готов немного поторчать взаперти, хоть и кажется, что им требуется целая вечность, чтобы спуститься с верхних ярусов вниз.

Этот — большой, человек тридцать в нем уместится свободно, и сейчас он заполнен лишь на треть. Снаружи он выглядит как стеклянная полусфера, одна из десятков, лепящихся к фасаду громадного небоскреба, словно высеченного изо льда.

Кроме меня, в кабине еще девять человек. Первым взгляд клеится к двухметровому громиле, хмурому, прикусившему губу. В его лице что-то нарушено, оно очень негармонично, но в чем именно дело, сразу не понять. Рядом с ним — делового вида толстячок, сосредоточенно чешущий свой затылок. Кажется, бизнесмен направляется в свою контору. Губастый улыбчивый тип с короткой стрижкой, рослый и какой-то нелепый, о чем-то шушукается с веснушчатым лохматым парнем в цветастой рубашке. Громила смотрит на них неодобрительно.

Худой мужичонка с усталым нервным лицом дремлет стоя, хотя хихикают прямо у него над ухом. Над ним нависает длинный человек с хрящеватым носом, печальными темными глазами и внушительными ушами, упрятанными под копну тщательно вымытых волос. Несмотря на странную внешность, от него исходит ощущение совершенной безмятежности: может, в его сени мужичонка и прикорнул.

Но мое внимание приковано к другому пассажиру — обритому наголо щуплому юнцу. Почти подросток, до того молодо выглядит, и, по виду, явная шпана. В приличном боксе на него бы подозрительно пялились; а тут за ними наблюдает только один пассажир — коренастый, обритый наголо и усатый. Если бы мне пришлось угадывать, кто он, я бы сказал — полицейский.

Последний — настоящий романтический герой: пропорционален, как Витрувианский человек, благороден лицом, как Давид; курчав, да еще и мечтателен. Вот кто, думаю, произвел бы фурор в купальнях.

Я прижимаюсь лбом к стеклу.

Погружаюсь в этой стеклянной банке все ниже; теперь мы где-то посередине. Теперь вверх башни уходят в бесконечную перспективу, смыкаясь вершинами, настолько же, насколько и вниз, срастаясь корнями. Горят повсюду мириады огней. И не видно городу этому ни конца, ни края.

Европа. Грандиозный гигаполис, подмявший под себя половину континента, попирающий землю и подпирающий небеса.

Когда-то люди попытались соорудить башню, которая достала бы до облаков; за гордыню бог покарал их разобщенностью и раздором, заставив говорить на разных наречиях и лишив взаимопонимания. Строение, которое они возводили, разрушилось. Бог самодовольно ухмыльнулся и закурил.

Люди отступились от неба — но ненадолго, всего на несколько тысячелетий. Бог и глазом моргнуть не успел, как его сначала уплотнили, а потом выселили.

Теперь вся Европа застроена Вавилонскими башнями; и нынче дело не в гордыне. Вкус к соревнованиям с богом давно утрачен. Это просто неспортивно: он не из нашего эшелона. Дело в тесноте.

Время, когда бог был единственным, прошло, теперь он — один из ста двадцати миллиардов, и это если он прописан в Европе. Есть же еще Америка, Индокитай, Япония с колониями, Африка, наконец — всего под триллион населения. Людям просто негде жить, негде размещать заводы и агрофабрики, офисы и арены, купальни и имитаторы природных зон. Нас стало слишком много, и мы попросили его подвинуться, только и всего. Нам небо нужней.

Цитадель Европа похожа на фантастический ливневый лес: башни словно стволы деревьев, каждое больше километра в обхвате и по несколько километров в высоту, транспортные рукава и переходы перекинуты между ними как лианы. Башни вздымаются над долиной Рейна и над долинами Луары, они выросли в Каталонии и в Силезии. То, что прежде было Барселоной, Марселем, Гамбургом, Краковом, Миланом — сейчас единая страна, единый город, закрытый мир. Сбылась вековая мечта, и Европа по-настоящему едина — ее всю можно проскочить через транспортные рукава и туннели, подвешенные на стоэтажной высоте — не достающие башням и до середины.

Непосвященному этот великий лес может показаться суровым и сумеречным: редкие здания имеют окна, трубы коммуникаций вынесены наружу и оплетают стволы башен снаружи как вьюнки-паразиты. Сокровенное — внутри. Вырастая на месте старой Европы, современная почти не разрушала ее: средневековые соборы, старинные дворцы, парижские улочки с их арт-нуво, стеклянный купол берлинского Бундестага — все оказалось забрано внутрь возводимых гигантов, стало частью интерьеров нижних ярусов; кое-что пришлось снести — чтобы установить опоры и поставить стены, но без перепланировки нового мира не построить.

А теперь над крышами домов старого города Праги, и над башенками Рыбацкого замка в Будапеште, и над мадридским королевским дворцом есть еще сотни крыш — одна над другой; и сады, и трущобы, и купальни, и громадные предприятия, и спальные боксы, и штаб-квартиры корпораций, и стадионы, и бойни, и виллы. Эйфелева башня, Тауэр, Нотр-Дам — все они пылятся под искусственными облаками и поддельным солнцем в подвалах новых башен, новых дворцов и новых соборов, сооружений по-настоящему великих и по-настоящему вечных.

Потому что только такие дома заслуживает новый человек. Человек, сумевший взломать собственное тело, исправить смертный приговор, прописанный ему бородатым экспериментатором в самом ДНК, перепрограммировать себя, превратить из чужой скоропортящейся игрушки в существо, неподверженное тлену, вечное — действительно самостоятельное и независимое, совершенное.

Человек, переставший быть созданием и ставший создателем.

Миллионы лет он мечтал лишь об этом — победить смерть, избавиться от ее гнета, перестать жить в вечном страхе, стать свободным! Только разогнувшись, только взяв в руки палку, он уже думал, как бы обмануть смерть. И всю свою историю, и еще до того, еще когда история была топким бессознательным безвременьем, он стремился только к этому. Жрал сердца и печень своих врагов, искал мифические источники у черта на куличках, жрал толченые носорожьи рога и толченые драгоценные камни, совокуплялся с юными девственницами, платил состояния шарлатанам-алхимикам, жрал только углеводы или только протеины в соответствии с рекомендациями геронтологов, занимался бегом, платил состояния шарлатанам-пластическим хирургам… Все лишь чтобы, если не оставаться вечно молодым — хотя бы казаться таким.

Мы больше не homo sapiens. Мы — homo ultimus.

Не желающие быть чьей-то поделкой. Не собирающиеся дожидаться снисхождения от черепахи-эволюции. Наконец взявшие собственную судьбу в свои руки.

Венец собственного творения.

А за моим стеклом простирается наш чертог — новая Европа.

Земля счастья и справедливости, где каждый рождается бессмертным, где право на бессмертие столь же сакрально, как право на жизнь. Земля людей, которые впервые за человеческую историю свободны от страха, которые не обязаны жить каждый день, как последний. Людей, которые могут, не стесненные гнилостными позывами своего тела-мешка, мыслить не категориями дней и лет, а масштабами, достойными Вселенной. Которые могут бесконечно совершенствоваться в науках и умениях, совершенствовать мир и себя.

Нет больше смысла соревноваться с богом, потому что мы давно сравнялись с ним. Раньше вечен был только он, теперь — любой. Мы и на небеса-то забрались, потому что каждый из нас теперь бог, потому что теперь-то они наши по праву. Его даже не свергали — он сам бежал, сбрив бороду и переодевшись в женское, и сейчас бродит где-то среди нас, неотличимый, живет в кубе два на два на два, один из ста двадцати миллиардов.

За европейский паспорт любой бы душу продал, только души теперь раритет. Но старикан, думаю, тут, в Европе. С его-то накоплениями…

Лифт сполз ярусов на двадцать вниз; сквозь туман и дым видно основания башен. Уже недолго осталось.

— Я тебе вот что скажу. Ты живешь в самое лучшее из всех времен, которые только были на этой планете. Не было более счастливого времени, понятно? — произносит усатый, и я возвращаюсь в кабину.

Говорит он вроде как со шпаной, с этим бритым подростком, но остальные пассажиры лифта тоже оборачиваются к нему, внимают; лица у всех серьезные.

— Но только счастье это не у всех, вот что. Это тут, в Европе, у нас так. А в России сам в новостях видел, что творится. Или с Индией как получилось. Недаром все границы вечно беженцами обсижены, как вошью. Все к нам потому лезут, что у нас здесь халява, ясно? Другого нету. Не в Америку же, в самом деле, им ехать, так? Бабла на жизнь не хватит.

Пацан хмурится — но кивает, соглашаясь.

— Вот ты тут родился. Тебе бессмертие по праву положено. Повезло. А что, думаешь, так все и будет? Собираешься бесконечно жить, а? Ничего тебе не гарантировано, вот что я скажу. Ноль. Потому что на халяву падких много. А все хорошее заканчивается. Воды в обрез, так? Мочу свою фильтруем и пьем! Места в обрез! Хорошо, когда у человека восемь кубометров есть! Жратвы… Ты слушаешь меня?

— Да слушаю, слушаю… — бурчит обритая шпана.

— Жратвы! Энергии! Все на пределе! На пределе! Тут каждый должен сознательность проявлять! Сто двадцать миллиардов шестьсот два миллиона четыреста восемьдесят одна тысяча. Столько Европа тянет. Больше — не сможет. Мы в опасности. Демагоги брешут: тысяча туда, тысяча сюда… А я тебе скажу: стакан полон, вот что. Еще капля — и через край хлынет. И капут всему.

Я ловлю себя на том, что согласно киваю.

— И не будет тебе твоего бессмертия. Ясно? А все из-за этих. Если есть у Европы враги — это они. Мрази. Хочешь как зверь жить — делай выбор, все по закону, так? Нет же. Они выкрутиться хотят. Тебя обмануть. Чтобы их отродье выдышало наш воздух, нашу воду всю высосало! И что, спустить им все с рук?!

— Хер им, тварям, — смурно бухтит подросток.

— Ты просто помни об этом, ясно? Они преступники. Паразиты. Они должны заплатить! Мы все правильно делаем. Мир, друг, просто устроен: черное или белое. Мы или они. Ясно?!

— Да ясно, ясно…

— Вот так! Ноль этим гнидам пощады!

Усатый строго оглядывает пацаненка, потом скидывает с плеча ранец, достает из него белую маску. Оглядывает ее, словно видит впервые и не понимает, откуда она взялась у него в рюкзаке. Потом натягивает ее на себя.

На вид композитный материал, из которого она сделана, неотличим от мрамора.

Лицо на маске раньше принадлежало древнему изваянию Аполлона. Я знаю — видел саму статую в музее. Глаза у нее пустые, без зрачков — закатились или бельмами затянуло. Лицо холодное, бесстрастное, парализованное. Слишком правильные черты. Лепили его или с самого бога, или с очень красивого мертвеца. У людей — живых — таких лиц не бывает.

Пацаненок лезет в свой мешок, вытаскивает из них точно такую же маску, надевает ее и замирает, похожий на скрученную пружину, готовую развернуться в любой момент.

Потом и пухлый бизнесмен выуживает откуда-то свою маску — копию тех, что нашлись у парнишки и у усатого. Суетливо выхватывает откуда-то аполлоново лицо худой мужичок, неспешно пристегивает к себе мраморную личину ушастый. За ним следуют громила с нарушенным лицом, Витрувианский человек; лохматый парень скидывает свою разноцветную гавайку и облачается в черный комбинезон — как у остальных, закрывает лицо маской бога красоты и юности, за ним и губастый балагур. Теперь обезличены и обмундированы в черные одежды все девятеро.

— Уснул? — поворачивается ко мне тот, что был усатым.

Я достаю свою маску — последним.

Приехали.